Database / I I I I

デザイン資源のデジタルアーカイブ

所蔵分類名称(登録名)

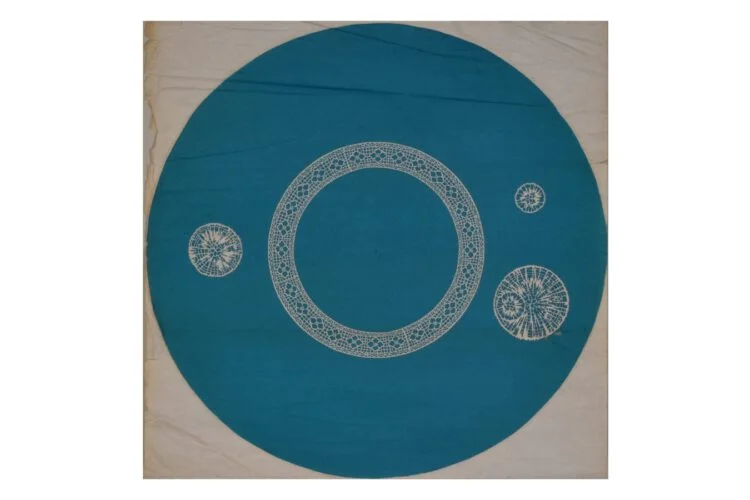

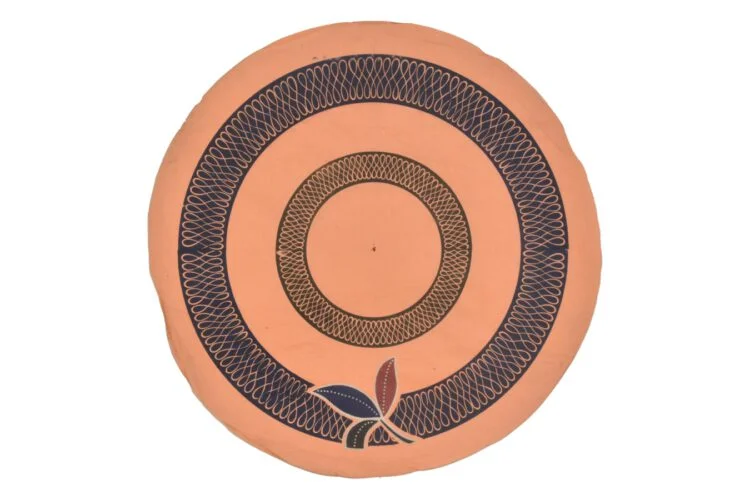

高松和傘胴紙

Takamatsu Wagasa Wagasa doshi

- カテゴリー

-

- #Graphic

- 制作年(初号)

昭和時代初期~昭和40年代(1925~1974年頃)

- 製作者

佐々木 芳道

- 販売元

販売しておりません

- 製造元

制作者

- サイズ

-

φ800 - 835 mm

- 素材・技法

和紙。柿渋を塗布した厚めの和紙にポンチ等で模様を抜いたり彫りつけたりした型紙を使用して刷毛等で色を塗布して制作。デザインによって複数の型紙を用い、透かし切りや二重貼りなどの技法を組み合わせて仕上げた。戦後はいち早くシルクスクリーンの技法をとり入れて模様を印刷した。高松の日傘制作は戦前から分業制をとっており、佐々木氏はデザインした胴紙を制作する「紙屋」で、ほかに傘骨を制作する「骨屋」などからなり、「傘屋」に各部材が納められ制品となった。また、従来の和傘は骨ごとに細長い和紙を貼り継ぐのに対し、高松和傘は作業の簡略化のため一枚の胴紙を用いた。

- 意匠登録番号

不明

- 肖像権・パブリシティ権保持者

該当なし

- 著作権登録番号

登録なし

- 所蔵についての問い合わせ先

瀬戸内海歴史民俗資料館

- データ出典

宮田忠彦・多田通夫『香川の産業誌』1978 荒木計雄『この道・この人 四国郷土研究会叢書第2号』1979

香川県立ミュージアム企画展示解説シートVol.57「高松和傘 ーその美と技ー」2013

戦前・戦後期に国内・海外輸出用にデザインされた鮮やかな色彩の日傘の胴紙

詳細説明

高松和傘(日傘)は香川県における戦前戦後期の主要な輸出品の一つ。『香川の産業誌』(宮田・多田、1978年)によれば、明治20年頃、宮脇村(高松市)の上春岩吉が手先の器用さを生かし、当時高松(高松市街郊外)でつくられていた手漉き和紙に、塩江(山間地・現高松市)などでとれる竹材を利用して、日傘製造をおこなった。その後、染付やデザインに工夫を凝らし、日傘製造は年々発展し、第一次世界大戦後には、国内にとどまらずアメリカなどにも輸出された。大正7年(1918)には、東瓦町に高松市傘職工養成所がつくられる。昭和5年(1930)の高松市内の日傘製造業者は100軒、うち60軒が輸出用日傘製造業者であった。その年の年間生産数は914,400本、うち外国向けが886,500本であり、アメリカ、インド、インドシナ(当時)、オーストラリア、イギリスなどに輸出され、花形産業となった。しかし、昭和15、6年頃には戦争の影響で輸出が止まり大打撃をこうむり衰退していった。戦後は雨傘製造に転化しつつ輸出用日傘も生産されたが、昭和25、6年頃からは洋傘が普及するようになって舞踊用の傘の需要程度となり、平成時代後期には高松市内に2軒の製造業者を残すのみとなった。 本資料は、「紙屋」と呼ばれた日傘の胴紙を制作する職人の家に伝わった胴紙及びそれらを制作するための型紙や型紙制作用具等からなる資料群の一部である。制作者の佐々木芳道氏(1909ー1978)は、戦前戦後期を通じて輸出用を含む日傘の胴紙や型紙の制作を行うとともに、戦後は県からの委嘱を受けて香川県商工奨励館において県内の日傘図案のデザイン指導などにあたった。輸出用日傘の胴紙は、防水用の柿渋等の塗布が不要なため色彩が豊かで、新しいモティーフを積極的に採りこむなど斬新な文様が模索されており、戦前戦後期の海外輸出にも対応したデザイン資料として貴重である。