Interview / I I I I

デザインアーカイブの歴史と事例を知る

デザイナーたちの足跡を次代につなぐ

──「PLAT」理事・関康子が語るアーカイブの意義

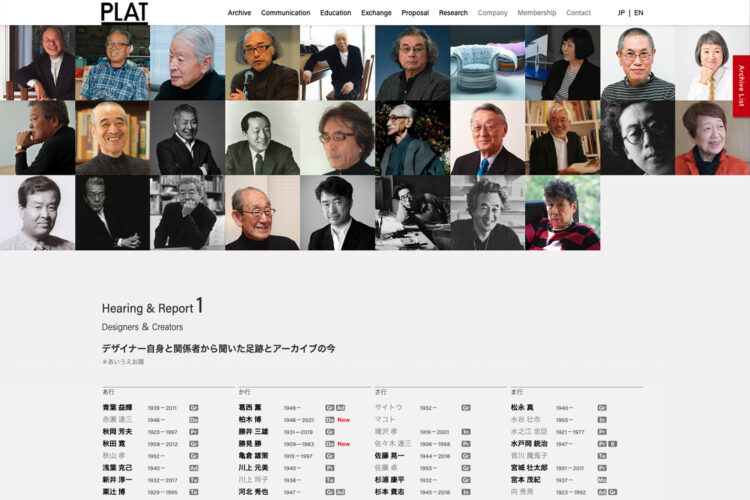

日本のデザイン史において重要な役割を果たしてきたデザイナーたち。その思想と仕事を記録し、後世に伝えていくことを使命とするのがNPO法人「建築思考プラットフォーム(PLAT)」の「日本のデザインアーカイブ実態調査」です。同事業は、戦前から現在に至るまでの日本のデザイン界を牽引してきたデザイナーたちへのインタビューを軸に、デザインアーカイブの構築と普及を目指しています。

本インタビューでは、PLATの設立経緯やこれまでの活動、そしてデザインアーカイブの意義と可能性について、PLAT理事であり、「日本のデザインアーカイブ実態調査」事業を運営している関康子氏に話を伺いました。

デザインアーカイブは喫緊の課題だった

──「建築思考プラットフォーム(PLAT)」は、どのような経緯で立ち上げられたのでしょうか。

私以外の3名の理事(太田佳代子さん、白井宏昌さん、小林恵吾さん)は、みなオランダの世界的建築家レム・コールハースの事務所「Office for Metropolitan Architecture(OMA)」で仕事をした建築畑の人たちです。レムは「AMO」というシンクタンク部門も持っていて、都市や建築のリサーチも積極的に手掛ける、まさに建築思考を実践する人物です。3人は日本でこうした活動を立ち上げて、出版やフォーラムの企画、街づくりに関わりながら、建築文化を推進しようと会合を重ねていました。

私は太田さんと古くからの知り合いで、当時、太田さんと一緒に伊東豊雄さんが主導していた愛媛県大三島の島おこしプロジェクトに参加していた経緯もあり、また「建築や都市にもデザインは欠かせないよね」ということで、途中から3人の会合に合流するように。1年近く話し合いを重ね、最終的にNPO法人というプラットフォームを形成して活動することになりました。

──関さんはPLATでどうしてアーカイブ調査を始めることになったのですか?

そうですね。私がアーカイブに関心を持ったきっかけは、2011年、21_21 DESIGN SIGHTで「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展のディレクターを務めたことです。

リサーチの過程で倉俣さんを知る方々に一人ずつお話を伺いたかったのですが、会社を閉じてコンタクトがとれなかったり、亡くなられている方が多かったのです。そのときに、インタビューや資料収集はご本人が存命のうちに行わないと手遅れになってしまうのだと痛感しました。

とはいえ当時は仕事に追われてなかなかアーカイブに取り組む余裕はありませんでした。そんなときに太田さんとの縁でPLATという場所ができたことで、私の個別プロジェクトとして仲間を集めてアーカイブ調査を始めました。PLATはプラットフォームという名前の通り、4人が一緒の事業を行ってもいいし、一人で個別のプロジェクトを立ち上げてもいいという自由な形態だったことも大きな理由です。

──運営についても伺いたいのですが、PLATがNPOという組織形態を選んでいるのはなぜでしょうか。

やっぱり、日本では文化や教育といった分野で営利企業を立ち上げ経営することは難しい。また4人とも本職を持ちながら活動することになるので、助成金や会費などで広く運営資金を集めることができるNPO法人が最適なのではないかと考えました。

実際、「日本のデザインアーカイブ実態調査」が継続できているのは、早い段階で石橋財団からの助成を得られたのが大きかったと思っています。日本ではデザインに対する助成を行う財団が少ないし、さらにアーカイブについてはほとんどありません。私たちが著名なデザイナーの方々に取材できているのも「石橋財団が支援」という信頼が大きかった。

ウェブサイトをバイリンガル化しているのも、石橋財団からの助言によるものです。予算のないNPOにとって負担は大きいですが、いろいろ工夫をして何とか実現しています。結果的には海外からのアクセスが全体の1割ほどを占め、問い合わせも届くようになった。日本のデザインの価値を海外に対して高めるうえで重要だったと感じています。

レジェンドたちの軌跡を記録する

──あらためて、PLATが行っている「日本のデザインアーカイブ実態調査」の具体的な内容を教えていただけますか。

日本のデザイン史において重要と考えるデザイナーや、その作品や資料を収蔵している美術館などへのヒアリングを中心に、デザインアーカイブに対する考えや取り組みを調査し記録しています。ここ数年は、一人ひとりのデザイナー自身の実績も取り上げています。

というのもこの取り組みを始めた当初は、デザイナーや美術館のデザインアーカイブの実態調査が主な目的でしたが、調査を重ねるうちにデザイナーの思想や行動、つまり足跡などもアーカイブとして大切な要素であると考えるに至りました。そこで、プロジェクト開始から1年ほど経った頃から、両方についてヒヤアングすることにし、さらに日本のデザインミュージアムやデザインアーカイブについてもご意見をいただくことにしています。現在は、この調査自体が「デザイナーのデジタルアーカイブ」になっていけばいいなと考えています。

──「アーカイブについての調査」から「デザイナーたちの思考のアーカイブ」へと、企画の趣旨が広がっていったのですね。アーカイブを行うメディアとして、意識されていることはありますか。

日本は過去の蓄積を大切にしない国だと常々感じています。田中一光さんのような偉大なデザイナーでさえ、ウェブ上でその全貌を得ることは難しい。これほど情報があふれているにも関わらず、です。そこで私たちのウェブサイトでは、まずはそのデザイナーがどのような人物で、どんな活動をしてきたのかといった基本情報と代表作を理解でき、さらに深堀したい人たちには書籍や資料、コンタクト先などを明記するように心がけています。

「大きな発見がある」100人のデザイナーたちの言葉

──ウェブサイトには実に多様なジャンルのデザイナーへのインタビューが掲載されています。取材対象の範囲はどのように設定しているのでしょうか。

主に対象としているのは、グラフィック、プロダクト、インテリア、テキスタイルなど、産業デザイン分野の方々です。現状はフリーランスの方に絞っていて、インハウスの方は取り上げていません。あとは、デザイン評論家やデザインディレクター、デザインに深く関わってきたカメラマンなども含めています。

──取材対象の人選はどのように行うのでしょうか。

最初は、このプロジェクトに関わっているメンバーと話し合って、50人ぐらいのリストを作りました。亀倉雄策さんや田中一光さんなど、誰もが納得する大御所の方々ですね。その後、調査を進めていくと、時折「この人に取材したほうが良いよ」とか「この人も入れないと」といったアドバイスをいただけるので、そうして教えていただいた方々も随時リストに加えながら進めています。ご高齢の方も多いので、慎重に的確に進めることを心がけています。

──100人近い人数を取材するというのは途方もない労力だと思いますが、継続のための原動力はどこにあったのでしょうか。

みなさんのお話がとにかく面白いんですよ。何といっても戦後の焼け野原でゼロからデザインを始めたつわものばかりですから、令和の今では考えられないようなエピソードが満載です。戦後の日本のデザイン界を引っ張ってきた方々のパワーは半端ではないと感じます。

あとは話を聞いていると、「あの人とこの人が繋がっていた」「あのデザインの背景にこんな事件があったのか」とか、当時の時代性や人間関係が見えてくることがあって、新しい発見がたくさん得られるんです。そこが面白いから続けられているのかなとは思いますね。プロジェクトに関わってくれているライターやデザイナーなどのメンバーも使命感だけでなく、ライフワークとして楽しみながら取り組んでくれていると思います。

ウェブと紙の両輪でアーカイブを残す

──アーカイブの方法にはいろいろな選択肢があったと思いますが、ウェブを選んだのはなぜでしょうか。

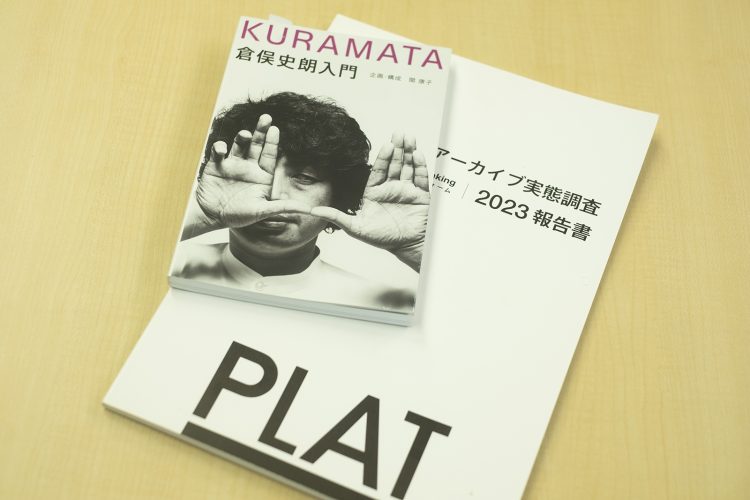

その理由は、単純に印刷物と比べてコスト面で手軽だったことが大きいですね。それに、アーカイブの現状は刻一刻と変化しています。たとえば、家族が保存していた資料が美術館に寄贈されたり、ご自身でアーカイブを創設したり‥‥‥、そうした変化をアップデートするにもウェブがもっとも柔軟で適していると考えました。ただ、年度末に報告書を200冊だけ制作して、関係各所に送付しています。

デジタルデータは技術の進歩によって使えなくなるリスクもあります。そこで、プロジェクト10周年を機に、調査の集大成として印刷物にまとめる計画をしています。オールドメディアかもしれませんが確実に残せますから。

現在90名ほどの取材を終えていて、2025年の10周年時点では100人が終了する予定です。全候補者を網羅することは難しいかもしれませんが、取材できなかった方についても序文のようなかたちで触れ、できるだけ多くの記録を残したいと考えています。それを美術大学や美術館などに寄贈することで、広く活用してもらえたらよいなあと考えています。

歴史に「デザイン」を位置づける

──長く残すためには「印刷物」が最適ですか?

唐突なのですが、ジョルジョ・ヴァザーリ(1511-1574)が著した、日本では『ルネサンス画人伝』という、ダ・ヴィンチやミケランジェロなどルネサンス期の芸術家の評伝をまとめた本があります。これが今も伝えられ当時を知る貴重な美術史の資料になっています。すごく大げさなのですが、私たちが取り組んでいる「デザイナーのデジタルアーカイブ」を印刷物として残すことで、「デザイン」という分野を文化史に位置づけ痕跡になればという気持ちがあります。

日本ではデザインは経済活動の要素であることが強調されますが、デザインは文明や生活、技術を表象する文化的にも重要な要素です。デザインがアナログからデジタル時代へと大きく変貌するなか、ある時代のデザイナーの思想と活動を記録し、歴史として位置づけ継承し、再活用することも必要だと考えています。

次世代にデザインの種を蒔く

──関さんは、デザインアーカイブの意義をどのように捉えていますか。

戦後の日本を支えてきたデザイナーたちの多くが鬼籍に入り、あるいは事務所を閉じたりと、作品や資料が散逸しつつあります。またご家族が自宅の一室や倉庫に保管していても、いつ破棄されるかわからない。そうした危機感が原点にあります。それから、過去を知ることは、今を生きる私たち自身のためでもあります。戦後の混乱期を経て、デザインの力で日本の産業が発展してきた。その歴史をひもといていくと、今の時代を前向きに生きるためのヒントがたくさん詰まっているはずなんです。

──そうしたアーカイブの意義を広く伝えていくために、どんな取り組みが必要だと考えますか。

アーカイブを身近に感じてもらうための仕掛けは必要だと思います。PLATでは、2018年にデザイナーのアトリエを訪問するワークショップを企画したことがあります。仕事場はそのデザイナーの世界観を体感するのに最適で、彼らのデザインをより深く知る良い機会になります。

翌2019年に、倉俣さんの没後30年のプロジェクトとして実施した「PASS the BATON 倉俣史朗を語ろう」も、そうした普及活動の一環といえるかもしれません。倉俣さんの自宅を訪問して勉強会を行って、参加者に倉俣さんの世界を直接体験してもらったんです。その後、竹橋の東京国立近代美術館の講堂でシンポジウムを開催し、その記録を『倉俣史朗入門』という本にまとめました。「若いデザイナーたちに倉俣さんの精神を受け継いでもらいたい」という思いから始まった企画でしたが、こうした取り組みも、アーカイブの存在意義のひとつと言えるのではないでしょうか。

デザイン教育の礎としてのアーカイブ

──アーカイブの活用方法についてはどうお考えですか?

やはり、デザインのアーカイブやミュージアムの根底には教育があると思うんですね。今は亡きデザイン評論家の柏木博さんもそうおっしゃっています。私は、小中学校の頃から、ものづくりの喜びや楽しさ、そして日本の文化の素晴らしさを、デザインを通して学ぶ機会があればいいなと考えているんです。図工や美術の時間などを使って、デザインについて学習したり、実際に手を動かしてデザインを体験したり、そういう時間が授業の中にあるだけで、子供たちの内にデザインの種が芽生えてくるのではないか。

そして、そのためにはデザインのアーカイブが重要な役割を果たすと考えています。今回の「DESIGN デザイン design」プロジェクトのように、経済産業省が主導してアーカイブを整備していくことは素晴らしいことですが、それと同時に文部科学省などとも連携し、教育や文化的な場にも活かして欲しいです。仮に50万人の子供たちがデザインを学んだら、その中から数人はデザインの道を目指すかもしれない。そこからきっと、将来のデザイン界を担う人材も生まれ、日本のデザインや文化の発展につながるはずです。

※2024年11月時点のインタビューです。

プロフィール

関康子(せき・やすこ)

デザインエディター。『AXIS』編集長を経てフリーランスのエディター、ライターとして活動。2001年、子どもの遊び文化を創造するためのトライプラスを設立、ワークショップ、展覧会の企画運営、『おもちゃと遊びのコンシェルジェ』を出版。2015年、NPO法人建築思考プラットフォーム(PLAT)を共同設立、「日本のデザインアーカイブ実態調査」事業を開始。

主な著書(編著)に『世界のおもちゃ100選』(中央公論新社、2003)、『ニッポンのデザイナー100人』(共著、朝日新聞社、2005) 『ニッポンをデザインした巨匠たち』(共著、朝日新聞社、2006)、『倉俣史朗読本』(ADP、2012)『倉俣史朗入門』(ADP、2021)など。