Interview / I I I I

デザインアーカイブの歴史と事例を知る

日本のデザインと社会教育

──来たるべきデザインミュージアムに向けて

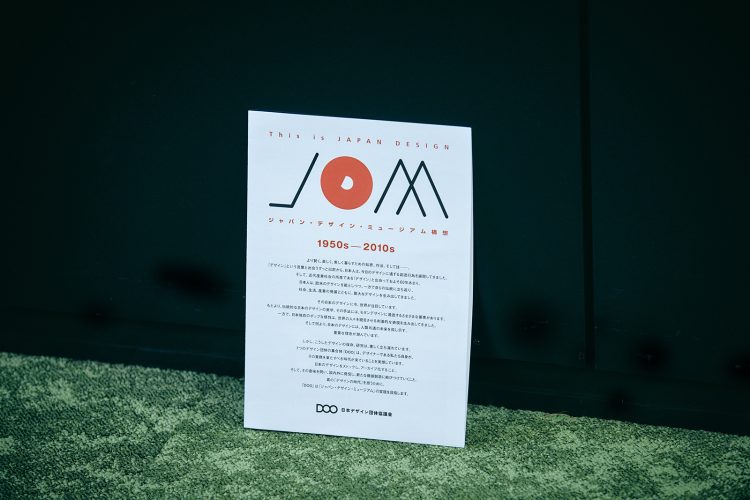

日本のデザイン文化の発展に重要な役割を果たしてきた七つのデザイン団体が集う「日本デザイン団体協議会(DOO)」。空間デザインからジュエリーデザインまで、異なる専門性を持つプロフェッショナル団体が連携しながら、デザインと社会をつなぐ多様な活動を展開しています。特に近年は、戦後の日本社会とデザインの関係性を調査・研究し、その成果を展覧会などを通じて発信しています。

本インタビューでは、DOOの活動内容や日本におけるデザインミュージアムの意義と可能性について、DOOの洪恒夫氏と、デザイン史研究者で同団体の監修者を務める暮沢剛巳氏に話を伺いました。

デザインと社会の接点に立ち、啓蒙的な活動を行う

──「日本デザイン団体協議会(DOO)」はどのような組織でしょうか?

洪恒夫(以下、洪):DOOはデザインに関する七つの団体から成る協議会です。具体的には、「日本空間デザイン協会(DSA)」「日本インダストリアルデザイン協会(JIDA)」「日本パッケージデザイン協会(JPDA)」「日本グラフィックデザイン協会(JAGDA)」「日本インテリアデザイナー協会(JID)」「日本ジュエリーデザイナー協会(JJDA)」「日本サインデザイン協会(SDA)」の七団体です。DOOにおける最大の特徴は、異なる領域のプロフェッショナルなデザイン団体が集っていることだと言えるでしょう。各団体の活動を尊重しながら、デザインに関する課題解決に向けた活動を通して社会貢献的なミッションに取りくんでいます。

──社会貢献とは具体的にどのようなことでしょうか?

洪:デザイナーの知見を活かして、デザイン文化の醸成や後進の育成、社会への価値提供に力を入れることが、DOOのあるべき姿だと考えています。そのような意味で、われわれの団体は公益に資する性格ももっています。そして文化や社会のなかでデザインを捉えるにあたっては研究的な視点も必要なため、デザイン史/デザイン論の専門家である暮沢剛巳先生に監修者として参加いただいています。

暮沢剛巳(以下、暮沢):わたし自身は研究者・教育者として、その問題について考えてきました。と同時に、DOOのみなさんと意気投合したきっかけは、「デザインミュージアム」──ミュージアムのうちデザイン関連の活動に特化した施設──でした。わたしは10年超にわたってデザインミュージアムを専門とするなかで、2014年に世界中の事例を紹介する書籍を出版しましたが、残念ながら日本にはこのようなミュージアムが存在しないと結論付けざるを得ませんでした。しかし、DOOには、本格的なデザインミュージアムの設立に向けた研究や展示を行う「ジャパンデザインミュージアム設立準備委員会(JDM)」の取りくみがあります。そのため、活動を共にするようになりました。

洪:デザインミュージアム設立準備のほか、DOOの主な活動体にはデザインの知財について認知向上を目指す「デザイン保護委員会」と、日本全国のデザイナー情報を集めたデータベース「JAPAN DESIGNERS」の運営・広報を行う広報委員会があります。いずれも、デザインと社会の接点に立ちながら、教育的かつ啓蒙的な性格を帯びた活動となっています。

社会貢献という目標のもとで、所属団体の足並みが揃った

──DOO設立の経緯について教えてください。

洪:所属している各団体は、1950年頃から現在に至るまで各デザイン分野内でアワードを開催し、また年鑑を制作し続けてきました。そんな各団体が集まり、1966年に「日本デザイン団体協議会」として発足したのがDOOのはじまりです。その後2002年には8団体が所属していたことから「D-8」へと名称変更、そして2023年に正式略称をDOOと改称しました。

──複数の団体をまとめるうえで困難はありますか?

洪:「D-8」が発足した当初はみんながバラバラの方向を向いており、まとまりを欠いていました。デザイナーはオリジナリティを生業にするものですから。しかし社会貢献という観点、そしてデザインを多様な側面から楽しみ、学ぶミュージアムの実現という共通の目標に向けて自分たちの経験や資源を活かしたいと考える人たちが集まったことで、徐々に一丸となっていきました。

暮沢:客観的にみても、以前はそうでもなかったようですが、現在は足並みは揃っているなという感想を持っています。各団体の方たちは、それぞれ手掛けている領域や専門は異なっています。けれども、一本の共通した背骨のようなもの、つまりデザインの背骨において、共通した価値観に裏打ちされているようにも感じます。

デザインと生活のつながりを調べる社会教育活動

──領域を超えた普遍性についてお話が出ました。空間デザインにも、インテリアにも、グラフィックにも、その他領域にも、共通しそうな要素はどんなところにあるでしょうか。

洪:生活との密接さだと思います。わたしたちは「戦後のジャパンデザイン」すなわち「日本の社会や暮らしに影響を与えたデザイン、日本の社会や暮らしから影響を与えられたデザイン」をキーワードとして過去から現在、未来をひもとく作業を行っています。時代ごとにどのようなデザインが評価されたのかを知ることから、日本のデザインを見ていくのです。そのようにデザインを俯瞰することによって見えてくる不易流行があると考えています。

暮沢:たとえば、SONYのウォークマンが登場した1970年代は、10年単位で眺めてもさまざまな分野でイノベーションが起こっていたことがわかります。そのように歴史をふりかえることは、イノベーションを起こす参考にもなるでしょう。「戦後のジャパンデザイン」調査のように、各団体の情報を共同の営みとして築き上げることは、DOOの活動の産物として唯一無二のものだと思っています。

洪:わたしたちの活動は展示などで成果を発表していますが、それらを教育に役立てることが重要であるという認識を持っています。というのも、国内でデザイン教育を本格的に行っている機関が少ないと感じているからです。もちろん大学でもデザインを学べますが、講義や課題だけでは不十分な部分もあります。優秀なデザイナーが育つことで、日本のデザインに力強い土壌が生まれることを信じて活動しています。

日本初のデザインミュージアム設立に向けて

──デザインミュージアムは社会教育の最たるものと言えそうです。その設立に向けた取りくみについて教えてください。

洪:背景からお話しますと、DOOで活発な活動を続けるデザインミュージアム設立準備委員会ですが、そこには経済産業省が大きく関わっています。2003年に経産省の研究会で発表された『競争力強化に向けた40の提言』のなかで、「デザインミュージアムの設立を通じて多様で優れたデザインに触れる機会の創出」ということが打ち出されました。すでに「日本インダストリアルデザイン協会」が小さなデザインミュージアムを運営していましたが、このことが契機となって他団体も一体となった活動が始まったのです。

暮沢:わたしたちの最新の活動は、2024年に東京ミッドタウンで開催した「ROOTS OF FUTURE──過去を探って、未来を見つける」展です。展示構成としては、1950年代から2020年代まで10年ごと・領域ごとにデザインの成果をまとめた系譜図を並べ、その展示が別に行われていたキーワード別の展示と相互に紐づくことを意図しました。本展には学生も多く来場し、ジャパンデザインの変遷や普遍の価値を読み取ってもらえたように思います。さらには、この展示によってデザインミュージアムの原型ができたという実感を得られました。デザインミュージアムは一朝一夕には完成しないので、小さな施策からスモールビジョンを築き上げていくことが重要だと考えています。

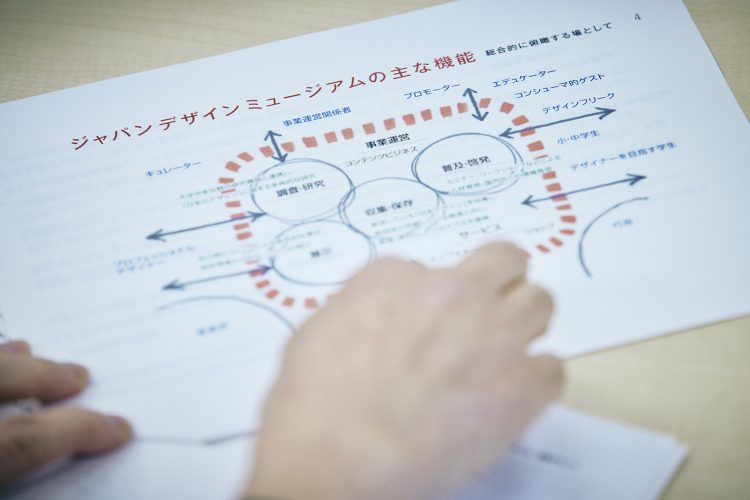

──デザインミュージアムの構想についてお聞かせください。

暮沢:実物を見て学ぶことの重要性を伝えたいと思っています。デザインは無から突然現われるのではなくて、必ず前の時代の蓄積や歴史的な連続性のもとに成立しています。ミュージアムとはそれを知るための、すなわち温故知新のための空間なのです。つまり、過去の知識が新しさの土壌になるのです。学習機会を提供することがミュージアムの社会的な役割でもありますから、できるだけ幅広く知識を提供したいと考えています。たとえば、古代遺跡を残しておくことの意義を考えてみましょう。すでに作られたものの中に眠っている技術を、あたかも建築現場で大工さんが図面なしで建物を建てられるように知恵によって取り出すこともできるのです。

洪:博物館学の観点からお話しします。ミュージアムにおいては、まず研究活動から「標本」という資源が生まれます。標本を蓄えていくと、やがてそれをどういう風に活用するのかという問いが生じます。イメージとしては、食材を調理するような感覚です。その調理の部分がミュージアムの醍醐味であり、調理の成果をふるまってもてなすのが展示や展覧会だと言えます。そして、展示は教育・普及によって社会と力強くつながることとなります。デザインミュージアムも、同様の流れで力を発揮するものと考えています。

新たなテクノロジーとアーカイブ

──今後デジタルアーカイブ関連の技術が発展していくなかで期待することはありますか?

暮沢:3Dスキャンの技術が発達していくと、資料写真だけでは得られなかった情報を記録することができます。極端な例では、デジタルスキャニングにおいては、フルスケールの建物などでも保存することが可能です。記録に限らず、体験の再現という点でも期待できます。特定の環境や空間デザインの総体、街中のサイン計画などを、仮想空間上に再現することができるわけです。

洪:デジタルなら商品化された“モノ”のみならず消えゆく空間なども残していけますが、データであるがゆえの活用方法には工夫が必要です。

暮沢:デジタルミュージアムが未だに実現しない要因には、無尽蔵に保存可能なデータから何を選んでどこまでを残すのか、判断が難しいことも一因だと思います。そこで必要となるのは、選定基準を明確化して体系化していくことでしょうね。DOOにおいては、ほとんどの所属団体が毎年アワードを実施しています。優れたグラフィックデザインを讃える賞やジュエリーの賞などですね。そういう意味では、歴史に裏打ちされた選定基準を有していると言えそうです。

──デザインミュージアムのデジタル版にも期待できるような気がしてきました。本日は立派な取りくみをご紹介いただき、ありがとうございました。

※2024年11月時点のインタビューです。

プロフィール

洪恒夫(こう・つねお)

1960年横浜市生まれ。ジャパンデザインミュージアム設立研究委員会委員長。1985年武蔵野美術大学卒業、㈱丹青社入社。以来ミュージアム、テーマパーク、博覧会、展覧会等幅広い分野の施設プランニング、デザイン、プロデュースを手がける。2002年より東京大学総合研究博物館教員を兼務(現職客員教授)。主な作品としては、愛・地球博国際赤十字・赤新月パビリオン、上海万博日本産業館、東大博物館特別展、JPタワー学術文化総合ミュージアム‐インターメディアテク。日本ディスプレイデザイン賞大賞、日本空間デザイン賞大賞、日本商空間デザイン賞金賞、グッドデザイン賞、アジアデザイン賞銅賞など受賞多数。

暮沢剛巳(くれさわ・たけみ)

1966年青森県生まれ。東京工科大学デザイン学部教授。専門は美術・デザイン研究。著書に『現代美術のキーワード100』(筑摩書房、2009)『世界のデザインミュージアム』(大和書房、2014)『オリンピックと万博──巨大イベントのデザイン史』(筑摩書房、2018)『拡張するキュレーション──価値を生み出す技術』(集英社、2021)『核のプロパガンダー「原子力」はどのように展示されてきたか』(平凡社、2024)など多数。